COLUMN

[HRプロ連載記事]第9話:インドネシアでの巨大プロジェクトに挑む大林組の困難と熱き想い

8.連載記事

INDEX

世界を相手にビジネスをしてきた中村所長も戸惑ったインドネシア

(稲垣)村所長は大林組にご入社後、海外の勤務歴が長いとお聞きしましたが、どんな国で、どんなお仕事をされてきたんですか?

(中村)1987年に入社し、93年からの留学を経て、95年からはアメリカの現場に行きました。そこでは、北米統括事務所という統括部署で、アメリカとカナダの土木を担当していました。当時関わった仕事のなかで一番印象深いのは、コロラドリバー橋の建設でしょうか。それはラスベガスの郊外にあるフーバーダムの直下にあります。40~50度を超える砂漠の中で、技術的にも非常に難しい仕事だったのですが、お陰様で何とかやり遂げることができました。

他には、ボストンのビッグディッグプロジェクトという、東京でいうと首都高を全部地下に移すというような工事や、ボストンへの導水トンネル工事、ロサンゼルスのリトルトーキョー付近でのLRT工事、そしてサンフランシスコで子会社も含めた北米全体の土木事業を統括する業務も経験しました。(LRT= Light Rail Transitの略で、軽量軌道交通の意味。)アメリカは大きなマーケットなので、ヨーロッパや中国、韓国など、世界中から企業が入ってきます。さまざまな国の人たちと一緒に仕事を進めてきました。

(稲垣)では、中村所長はインドネシアで仕事をされ始めたときは、すぐに馴染めたのではないですか?

(中村)それが違いました。正直とても大変で、馴染むまで思った以上に時間がかかりました。北米では契約に従って動いていればよかったのですが、ここは、契約以外の文化や、しきたりに依るところが大きいですよね。そこをどう解決していくかというのが難しい部分です。「契約ではこう決まっていますよね」なんていうと、「何言ってるんだ! 傲慢なやつだ!」と言われてしまう。契約に従順な国では、同じルールの元で皆が仕事をしています。発注者もエンジニアも、皆そうですから、仕事への姿勢・判断基準がきれいに揃っていたんです。

ところがここに来ると、いろいろな意見があって、契約通りに進めようとしていても、エンジニアはそう思っていない。発注者もそう思っていない。契約内容よりも、中央政府や州政府の慣習や力関係、時にはキーパーソンの感覚(感情)が優先されてしまう、という特徴があります。

(稲垣)例えば、どんなことがあるのでしょうか?

(中村)些細な例ですが、独立記念日になると、発注者から急に、国旗や記念日の垂れ幕を工事区間につけなさい、と言われることがあります。契約書には書いてないので、仕事の追加と受け止めても、それを認めてくれない。北米の場合だと、契約外の仕事を依頼されたのであれば、追加費用をすぐに認めてくれます。しかしここでは、「契約なんて、何を細かいことを言ってるんだ?」という返答です。このようなやりとりが、規模を問わず至るところで起こっています。

(稲垣)エリン・メイヤーはその著書『異文化理解力』のなかで、世界の国々の人が仕事を進める上で何を「信頼」するかを調査しています。契約社会である欧米では、「タスク」を信頼するとしていますが、日本をはじめ中国・インドなどでは、「人との関係」を信頼のベースとしているとのことでした。欧米から日本人が「契約に甘い」と揶揄される所以です。インドネシアは調査対象に入っていませんでしたが、日本人よりもさらに“関係ベースの文化”なのかもしれませんね。

誰か一人が決めることを嫌がる国民性

(中村)もう一つ大きな特徴は、この国が「意思決定しにくい社会」といえることかもしれません。なぜかというと、政府機関、国有企業などに対して監査を実施するBPKP(財政開発監督庁)という大統領直属の独立機関があって、問題が発覚した際は、その意思決定をした個人が責任を問われ、刑務所に入れられてしまうリスクがあるそうです。そのため誰もが、進んで物事を決めようとしません。何か意思決定をしなければならない会議の場合、関係者が皆それぞれの立場からバラバラな意見を言った後、最終的には全員で決めた、という証拠を残すために、全員で議事録へサインをするということがよくあります。

(稲垣)急に法律が変わったり、依頼内容が変わったりするなど、与件変更が多いインドネシアで、変化に対応するのにも時間がかかるというのは一層大変ですね。

(中村)そうですね。我々が入札した数量が100だったとして、何かの理由で200になった場合、100は追加になりますよね。その100の承認を得るために、さまざまな資料を提出し、さらにはBPKPの監査に備えてあれもこれもと要求されるため、どうしても多くの時間がかかってしまうのです。

政府の影響力が強い国

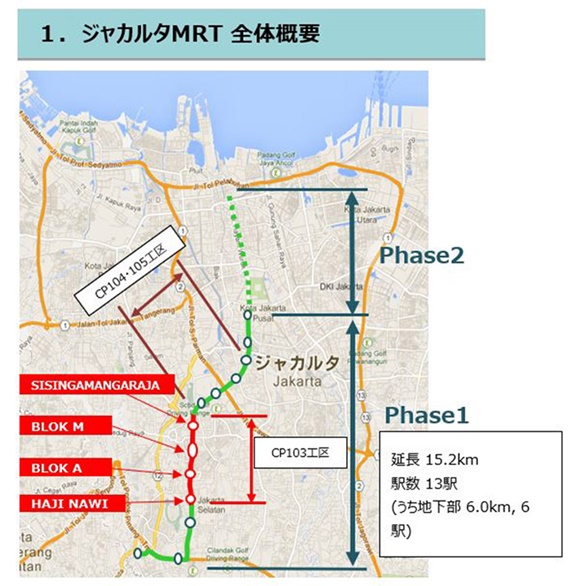

(稲垣)MRTプロジェクトは国をあげての一大事業なので、インドネシア政府からも非常に注目されていますね。

(中村)はい。大統領は地下トンネル工区には、何度も来られています。他のASEAN諸国でも、大統領が来られるというのはなかなかありません。日本でも開通式に出てくるのは大臣クラスです。このプロジェクトは、今のジョコウィ大統領がジャカルタ州知事の時に始めたプロジェクトなので、絶対に成功させないといけない。しかもこれは日イ協力のフラッグシッププロジェクトの一つ、という位置づけですからね。

しかし昨年、ジャカルタ州知事が、アホック前知事(ジョコウィ大統領が州知事の時の副知事)からアニス知事に代わったときは、ハラハラしました。新しい州知事がMRTプロジェクトに懸念を示したらプロジェクト自体が止まってしまうかも、という緊張感が走りましたね。ですが、早い段階でアニス知事に「MRTは重要だから継続する」という声明を出していただいたので、一同ほっとしました。

インドネシアを人材のハブとしてアジアに羽ばたかせたい

(稲垣)大変なプロジェクトでさまざまなご苦労があると思うのですが、その中でこのプロジェクトを成功させる、中村所長のモチベーションは何なのでしょうか。

(中村)MRTプロジェクトを絶対に成功させること。これに尽きます。加えて、個人的なモチベーションとしては、このプロジェクトを通じて、アジアで活躍するコア人材を育てることでしょうか。

(稲垣)そのコア人材というのは、日本ではなく、インドネシア人の人材を育てるということですか?

(中村)そうです。日本人も大事ですが、基本的には駐在員ではなく、ローカル人で自信を持って仕事を任せることができる、そんな人材を育てたいと思っています。インドネシアは他のアジアの国々へアクセスも悪いわけではないし、インターネット環境も整っているし、人件費もシンガポールなどに比べるとまだ安い。ですから、そういう人間を育てるために、難しいタスクをどんどん任せて経験を積ませたいと思っています。1ヵ国で見ると継続性のある工事量は限られるため、工事がない時にはチームを解散しなければならないのですが、アジア全体で見ると常に工事はある。その大きなネットワークのコアとなる候補地として、ジャカルタも良いのではないかと考えています。

(稲垣)優秀な人材がインドネシアにもたくさんいますからね。

(中村)確かに、納期を遵守する点やクオリティに関しては、全体的に日本人のほうがレベルが高いと思いますが、インドネシア人の中にも、とても優秀で非常に高いポテンシャルを持つ人材がいます。彼ら、彼女らは日本の優秀な若者と比べても遜色ありません。要は、その若者たちをどう育てるか、また魅力ある環境をどのように提供できるかが、我々にかかっていると思います。

日本にいる日本人の方に向けてメッセージをお願いします。

(中村)是非海外へ来て自分の能力でどこまで通用するのかを試してみたらいいのではないでしょうか。日本では今、時短勤務などにクローズアップした働き方改革が叫ばれていますが、海外ではある意味その流れに逆行しているため、日本より仕事は厳しいかもしれません。しかし強い責任感を持ち、自分たちで考え、ローカルスタッフの力を借りてやっていかなくてはならない状況の中で、「自分は何ができるか?」を探してほしいなと思います。私は、責任というのは、その人の能力を圧倒的に上昇させるために必要不可欠な要素だと思っています。責任感を持つことによって、プレッシャーを感じつつも、次第にそれがモチベーションに変わり、成長スピードが加速していきます。

インタビューを終えて

インドネシアで巨大なプロジェクトを動かすには、日本では想像できない難しさがある。特に、MRTプロジェクトのような国が関係する仕事はなおさらだ。しかしその環境下でも、中村所長は匙を投げず、責任感を持って仕事を遂行することに燃えていた。このプロジェクトに関わっていらっしゃる日本人の方々はもちろん、幹部として起用される方々の責任感は、かなり鍛え上げられているのだろうと思う。中村所長の夢である、コア人材が、ここインドネシアで育ち、アジア中の工事現場で活躍する未来が楽しみだ。

2019年、インドネシアではいよいよ大統領選挙がある。ジョコウィ大統領としては、何としてもフラッグシップであるMRTプロジェクトを完遂させて、ジャカルタの発展に勢いをつけたいところであろう。来年からジャカルタの街がどう変わっていくのか、いまから楽しみである。

取材協力:中村直人(なかむら なおひと)さん

1987年大阪大学工学部卒業後、大林組入社。約30年間の在籍中、宮ケ瀬ダム等の国内現場経験を経て、北米に約20年間(大学院留学含む)駐在。その後、国内現場、海外管理部門を経て、2016年11月からインドンネシアに赴任。土木学会から国際活動奨励賞を2011年に受賞。

本コラムは、HRプロで連載中の当社記事を引用しています。

https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=1611&page=1